敦煌藏经洞及出土经卷

敦煌文书主要出自莫高窟的藏经洞(现编号第17窟),欧博allbet文书的时代大概从十六国时期到北宋初年,以写本为主,也有少量的早期印刷品。另外,莫高窟北区也出土了一些文书,其中以西夏到元代的回鹘文、藏文、西夏文、汉文文书为主,但也有少量瘗窟中发现的唐代文书。与敦煌文书可能来自位于莫高窟的三界寺图书馆不同,吐鲁番文献既有出自佛教寺院图书馆遗址者,也有来自墓葬、城址、洞窟废墟者,因此不论是敦煌还是吐鲁番,出土文书与墓葬、城址、洞窟的关系,就是我们在利用这些文书时所特别要关注的问题,其中墓葬出土的墓志、器物,城址或洞窟遗址的建筑布局和壁画、雕像等遗存,都是我们需要同时关照的资料。

不论敦煌还是吐鲁番文献,主体内容都是佛教典籍和公私文书,时代都集中在中古时期(南北朝到隋唐),但由于两地的历史发展在某些时段并不相同,因此两地的文献也各有各自的特点,比如敦煌文献中以吐蕃到归义军统治时期的文书居多,而且越到藏经洞封闭的时点(约1006年前后),文书的量越大;而吐鲁番文献的跨度要较敦煌文献长得多,从十六国时期高昌郡文书,到蒙元时代,各个时代都有大量的官私文书被发现,比如高昌郡(327—443年)、高昌大凉政权(443—460年)、高昌国(460—640年)、唐西州(640—803年)以及后来的高昌回鹘时期,都有相当多的文书留存下来,为我们研究古代吐鲁番盆地的各个方面提供了素材。同时,敦煌和吐鲁番都是丝绸之路城市,敦煌和吐鲁番文献中都有许多汉语之外的各种语言文献,如敦煌藏经洞发现有藏文、于阗文、回鹘文、粟特文、梵文等,而吐鲁番出土的胡语种类更多,上面提到的五种胡语,除了于阗文外,都在吐鲁番有所发现,而且,吐鲁番还有巴克特里亚语、吐火罗语、中古波斯语、帕提亚语、叙利亚语、蒙古语等非汉语文献被发现。从内容来说,敦煌主要是佛教文献,但也有许多道教典籍,还有少量但极其重要的摩尼教、景教的汉文写本,而吐鲁番除了发现大量佛教文献之外,还有大量的各种语言所写摩尼教、基督教(景教)的文献,这是敦煌写本所无法比拟的。从形式来讲,敦煌文献主要是写本形态,印刷品只有早期的简单印本,而吐鲁番则有宋元时代的大部头刻本佛经和儒家经典、史书、韵书、字书等,还有回鹘文、藏文、蒙文刻经。

至于和田、库车、巴楚地区出土的汉文文书,主要是唐朝统治时期当地驻军和羁縻州管理的行政文书以及汉译佛典,当然还有大量其本民族所用的于阗语、吐火罗语、据史德语和梵语所写的大量文献。黑城出土的文献主要是西夏到元代的文书和典籍,西夏文、汉文、藏文、蒙文都用,写本、刻本俱存。

我们这个课程主要讲汉文文献,至于各种其他民族的语言文献,除非与我们讲到的题目有关,则不在此涉及,我的另外一个课程“西域胡语与西域文明”有专门的讲述。

敦煌吐鲁番文书大多数是20世纪初发现并被各国探险队攫取到手,带回英、法、德、俄、日等国,中国也得到一些“劫余”之物,以后文书还在进一步分散,直到今天,还有一些写经在拍卖行上出现,不知流转到何处。这些散藏各地的敦煌文献是陆续公布出来的,所以学者的整理和刊布也是陆续出版的,特别是最近二十年来,中国的出版业对于敦煌文献的整理出版抱有极大的兴趣,所以影印出版了英、法、俄等国和国内所藏的大量文书图版。面对这样陆续积累起来的整理工作的成果,如目录、图录、图文对照本、录文集、研究专著,一位研究生要对于这些出版物的相关情况有所了解,才有助于翻检这批数量不少的文献材料,而找到自己研究有用的素材。

二、从“文献”研究到“史学”研究

一般来说,不论是敦煌藏经洞发现的,还是吐鲁番的城址、寺院、墓葬出土的,各种各样的文字资料,都是被归入“出土文献”的范围内的。其实这中间有正式的图书馆藏书,有寺院和民间实用的“书本”,也有大量的不属于文献的公私“文书”。这些公私文书和实用书本,与传世的刻本史料有很大的不同,是难得的真真切切的活史料。但一百多年来,不论是哪一类敦煌吐鲁番文书,都是被当作“文献”来整理的,整理成现在的“书籍”的样子。这往往把人们误导为敦煌吐鲁番文书研究,是一个“文献学”的研究。因此,我多少年来一直在敦煌学界呼吁,我们要“从文献到历史”,把敦煌吐鲁番文献、文书活用起来,做历史学的动态研究。而且,敦煌吐鲁番文书作为未经古代史家删选和改动的原始材料,特别是下层民众使用的各种公私文书,更容易与今天学术界关注的社会史、医疗史、性别史、书籍史、丝绸之路学等方面相结合,利用相关人文社会科学的方法,进行跨学科的研究。

我曾经在2001年出版的《敦煌学十八讲》的最后结语中,提示过推进此后敦煌学发展的几个可以开拓的领域或课题,欧博百家乐今天看来,没有过时。现在根据丰富的敦煌吐鲁番文书的整理研究成果,对今后跨学科的一些研究课题,做更进一步的阐述。

(一) 中古时代的宗教社会史

敦煌和高昌都是丝绸之路上的佛教圣地,敦煌、吐鲁番出土的写本和刻本的主体内容是佛教文献。藤枝晃教授曾经警告敦煌学界,巴黎伯希和敦煌写本丰富的世俗文书,把大多数敦煌学者引入到社会经济史和文学等方面的研究中去了,而忽视了敦煌写本的主体是佛教这一点。学者们曾经从宗派的立场出发,对禅宗、净土宗、地论宗等不同佛教宗派的文献做过细致的整理与研究。今天,我们可以在这些文献研究的基础上,进一步考察各个宗派间的关系、佛教宗派与世俗社会的关系、佛教教团与统治集团的关系,佛教教团与下层民众间的关系,等等问题。我曾指导姚崇新撰写硕士论文《试论高昌国的佛教与佛教教团》(1997年),就是想把吐鲁番出土的佛典,放到高昌国社会中去考察其发展脉络。

敦煌发现了大量的禅宗文献,有北宗的,也有南宗的,还有四川的净众宗的,大多数都是早已亡佚的文献,十分珍贵,引起20世纪禅宗文献研究的一股热潮。但这些“文献”,许多都不是正式的“书籍”,而是僧人自己使用的文本,也有的是为讲述而存的底本,有的是撰述或学习用的本子,不时有修订和改写。比如最著名的六祖《坛经》,与现在所见最早的宋代刻本相比,要少很多内容,而且文笔鄙劣,方音充斥,口语化严重,和敦煌的讲经文非常类似,不是图书馆的藏书,而是禅师个人用的本子。这种类型的禅籍,为我们了解不同派系的禅宗在不同时期的地位,传法方式,与大众的关系等,都很有帮助。我曾经利用蜀地禅僧编写的《历代法宝记》中把祖师传法所遇到的外道婆罗门,改写成末曼尼(摩尼)和弥施诃(弥赛亚),并由此探索出无住禅师与朔方军的关系,从而推演出安史之乱后唐朝新的宗教格局与朔方军的关系等问题。其实敦煌、吐鲁番乃至西域地区出土的禅宗文献,有个相当广阔的社会背景,近年来在敦煌吐鲁番粟特语文献中,也比定出好几种禅宗文献,禅宗与胡人的关联如此紧密,也是值得追索的一个方面。

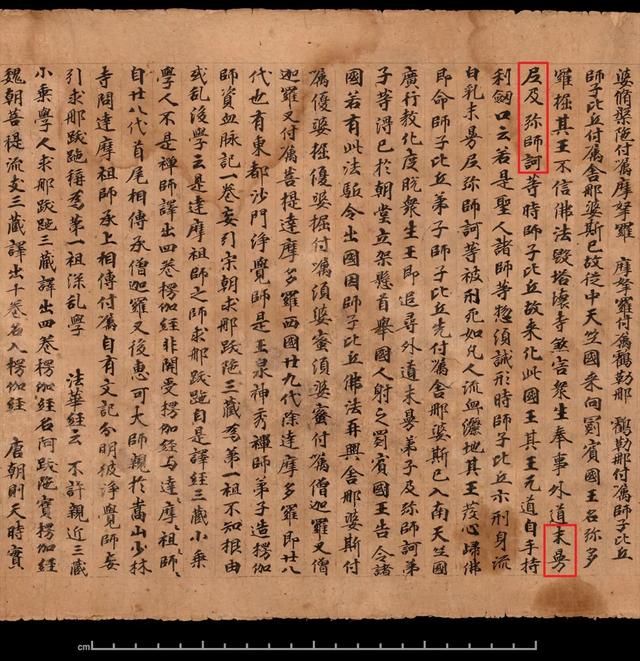

S.516《历代法宝记》(局部)

疑伪经是中国僧人按照中国人的伦理观念编造的伪经,许多都是社会下层的知识人编造的,反映了社会下层的声音,历来被高僧大德所排斥,不入正藏,并随时销毁。但敦煌吐鲁番这样的边境社会,却没有被高僧大德所控制,所以社会上流传着很多疑伪经,甚至还堂而皇之地“入藏”,像敦煌三界寺僧人道真编写的《见一切入藏经目录》中,就赫然列着好几种疑伪经。前人已经利用敦煌的《月光童子经》《首罗比丘经》等,来研究中国社会的反叛势力以及“救世主”的思想。最近我们整理旅顺博物馆收藏的大谷探险队所获吐鲁番文献,又发现了大量流行于古代高昌地区的疑伪经书,而且这些伪经往往与敦煌流行的相同,这为我们理解西北地区的社会思潮和民众运动有一定的帮助。

道教是另一个重要的宗教史研究课题,因为从魏晋南北朝到隋唐, 道教得到了迅猛的发展,从被农民起义利用的“三张伪法”,变成李唐王朝的“国家宗教”,其历史过程值得深入探讨。敦煌文献中因为保留了许多南北朝到唐朝时期的道教佚经,使道教史的内容得到了相当丰富的补充。道教是更具中国特色的宗教,也和中国的政治、社会紧密相关,值得从历史的角度来深入研究。敦煌文献的另一特点,是具有唐代边疆的地域性和远离政治中心的民间性质,道教典籍也不例外,我们看到许多敦煌本道经与《道藏》本道经的文字往往有所不同,就可以明了。由此我们可以考察道教的地方特性以及道经的不同社会层次问题。另外,道教对西域地区的影响如何,也是学界一直关心的问题。最近我们整理旅顺博物馆藏吐鲁番文献(其中也有的是属于龟兹、于阗的出土物,但记录不清),发现了许多道教写本残片,和疑伪经一样,大多数也是和敦煌发现的同类,也就是两地流传的道教经典也是大致一样的,这对于我们理解道教的西传,是很有帮助的。

在敦煌和吐鲁番,都流行着各种民间宗教信仰,这些材料更是传世文献中比较少见的,过去不太受到重视,近年来有关占卜、医方、星历等类写本也受到关注,并有学者把它们作为文献加以整理。但这些“文献”大多数是实用的文本,是活的民间宗教社会的产物。余欣的博士论文《唐宋之际敦煌民生宗教社会史研究》(2003年),就是利用这些材料来讨论敦煌社会史的,因此有相当大的推进。这一领域,仍有许多方面有待开拓。

(二) 唐朝各个阶层的社会和文化

敦煌莫高窟是今天我们所能够见到的最集中而且最丰富的唐朝文化景观,敦煌藏经洞出土文献,也是今天我们能够见到的最为集中和最为丰富的唐朝图书馆了。但在唐朝时期,这里不过是边陲城市的一所佛教石窟,而藏经洞文献,在我看来,也不过是敦煌十七个寺院之一──三界寺图书馆的藏书。不论绘画还是文献,都无法与同时期的唐朝都城──长安和洛阳的收藏相媲美。但不论长安还是洛阳,以及唐朝大大小小的州郡,地面的图书馆现在都已经荡然无存,现在留存下来的文献,往往都是出自社会精英人物之手的著作,它们反映了唐朝的上层社会和精英文化,但这并非唐朝社会和文化的全貌。

敦煌的绘画和文献为我们提供了唐朝社会文化的立体图像,这里既有经师们读的《尚书》、《礼记》等儒家圣典,也有学仕郎抄写的《论语》、《孝经》练习册;既有高僧读的维识学经典,也有老百姓听讲的变文;既有文人雅士读的《文选》和李白诗歌,也有农夫乡民唱的俚曲小调;既有艺术家创作的壁画雕塑,也有画工照猫画虎的平庸复写。我们从文献和绘画中,可以看到社会各个阶层的物质生活与精神文化的不同景象。这样丰富多彩的立体画面,是在敦煌之外很难集中找到的,为社会史和文化史的研究提供了不可多得的素材。

比如前人整理敦煌写本唐诗,都是按照传统的四部分类方法,把散见于不同写卷的诗歌,按照总集、别集的方式,分别归类,归到具体人物名下。其实唐人诗卷的原貌往往不仅仅抄写诗文,也不仅仅抄写一个人的诗文,而是经常把同类的文本,甚至使用的牒状都抄在一个卷子上,也常常不分正背,有空白的地方都写。这才是有别于“经典文献”的“民间写本”,也正是唐朝社会上流行的大多数唐人诗卷的真实状态。徐俊先生在整理敦煌诗歌时,就不采用宋以后的分类方式去整理,而是按照写本的性质和特征,依写卷的原式,一卷一卷地整理,把与诗歌写在同一卷子上的其他内容,不论正背,统统记录下来。所以他的《敦煌诗集残卷辑考》(中华书局2000年版),是一本贴近历史原貌的唐人诗歌文献集成。

我曾用几个敦煌写卷,来复原一位在河西任职的官员,一边巡行,一边吟诗,从凉州武威,到焉耆铁门关,他的马上行吟的稿本,有幸留在了敦煌。我们可以看到一位诗人创作诗歌的历程,而他的诗歌,也为晚唐河西和天山东部地区的情形,留下了难得的一份记录。(参看拙文《唐人诗集的钞本形态与作者蠡测——敦煌写本S.6234+P.5007、P.2672综考》,四川大学中国俗文化研究所编《项楚先生欣开八秩颂寿文集》,中华书局2012年版)

敦煌诗卷《瑶池新咏集》

其实,诗歌之外,敦煌的讲经文、变文是更富动态的文本,它们大多数是用说唱手法给普通民众讲经说法的记录,所以其中有不少不断修改的痕迹,也常常是用册子本来抄录,以便随时翻看到相关的部分。另外还有很多斋会期间用的各种发愿文,都是实际使用的文本,在传世的藏经中很少留存,但却真切地反映了民间社会的文化面貌。

现在国际上的一门显学是书籍史,就是把书籍的物质性与文本内容相结合的研究。在印刷术发明之前,写本书籍延续了很长时间,从魏晋到宋朝,甚至有学者认为印刷的书从总量上超过写本书,是迟到明代中叶以后的事情。而写本时代书籍的各种类型,最好的范本,几乎都出自敦煌留存下来的文献,有卷轴装、册子本、贝叶本、鱼鳞装等各种不同的形式,而不同形式的书籍往往与所写的内容相关。比如中晚唐流行起来的册子本,多用于抄写新的宗教派别的经典,这类图书都不入正规寺院图书馆的卷轴式收藏系统,而是在民间流传;还有携带方便,适应于流传范围相对广远的诗集、书仪、俗文学作品。它们也代表着知识的新传播形式,可以说,在中古时期,正是这些册子本所负载的知识,得到了更广阔的传播,甚至取代卷轴装的鸿篇巨制,成为晚唐、五代、宋以后社会知识的重要组成部分,这些适应于下层社会的简易册子本图书,随着它们的流传,极大地改变了中国人的知识结构和知识的阶级构成。

在社会史层面,敦煌吐鲁番文献也给新兴的医疗史提供了丰富的素材。虽然敦煌有官府法定的《新修本草》及其他官定医书,但同时存在着更多的所谓“不知名药方”(借用马继兴先生语)。这些所谓“不知名药方”,其实就是民间处方。在像敦煌这样的地方社会,官方的医疗机构主要就是州的“医学”,其他的疾病治疗和护理,其实是靠这些“不知名药方”,它们是今天研究生命医疗史、医疗社会史的重要素材。

妇女史和性别史也同样可以在敦煌吐鲁番找到丰富的资料,因为地处边陲,许多男人都去戍边或征战,有些战死,有些没落(被俘),所以许多妇女或担当户主,或走出家门,成为社会中的一员。因此我们在敦煌文献中,既可以读到婉约的《云谣集杂曲子》,也能看到泼辣的《下女妇词》。特别是敦煌吐鲁番文书中许多下层妇女的资料,可以供我们从事某个方面的性别、女性的研究。

(三)用本民族的史料研究西北民族史

敦煌、吐鲁番是多民族聚集的边境地区,又位于东西交通的孔道,种族与文化相当复杂,是研究民族历史与民族交往史的很好场域。

敦煌不仅出土了大量的汉藏文写本,也有多少不等的于阗文、粟特文、回鹘文等语言文字所写的文献和文书;莫高窟的壁画上,除了与写本同样的文字外,还有晚期的西夏文和蒙古文。吐鲁番出土文书的语言文字更为复杂,汉文之外,有梵文、吐火罗文、突厥回鹘文、中古波斯文、帕提亚文、粟特文、叙利亚文、藏文、西夏文、蒙文等,在这些语言文字当中,有些更是属于自11世纪以来就灭绝的“死文字”,但它们记录了丝绸之路各个民族的历史,特别是操各自语言的本民族的历史。

此前,由于曾经生活在河西和西域的这些民族传世的文献较少或是根本没有传世作品,过去我们对于月氏、龟兹、焉耆(龙家)、于阗、突厥、哥逻禄、回鹘、吐谷浑(退浑)、仲云、南山、通颊、嗢末等等民族的认识,都是来自其周边较大的政治、文化势力,如汉文中各个封建王朝正史的四夷传,观念上不免有所偏见,取材上也有不少限制。敦煌及周边地区出土的大量各民族语言的材料,包含有大批文书档案,真实地记录了这些民族的历史。我们目前已经用这些资料大大推进了西北民族史的研究,但由于这些文书解读上的困难,真正的历史研究恐怕还有待充分展开。

敦煌保存的汉藏文材料还有一个重要的研究方面,就是吐蕃王朝对敦煌的统治与汉藏文化交流。唐朝安史之乱以后,青藏高原的吐蕃王朝乘虚而入,占据了唐朝河西、陇右大片领土。自786年至848年,吐蕃王朝一直占领敦煌,对敦煌的政治、经济、文化对产生巨大的影响。这一阶段留存下来丰富的藏文和汉文材料,但由于古藏文资料的语言障碍和吐蕃时期十二生肖纪年法在文书系年上造成的困难,使得敦煌学界对于吐蕃统治敦煌时期的研究远远不能与其前的唐朝时期和其后的归义军时期相比。但随着大量古藏文文书渐渐有了汉、日、英文的翻译以后,必将推动这方面的历史研究。而吐蕃统治敦煌时期,也正是吐蕃王朝从唐朝大力汲取文化营养的时期,敦煌文献中保留了大量的汉藏文化交流的史料,包括唐朝政治制度的影响,汉地禅宗的输入,其他宗教派别的渗透,等等课题,都可以由此而得到更为深入的研究。

敦煌藏文写卷

近年来,藏学界越来越倾向于认为,敦煌的大量佛教文献,不是产生于吐蕃统治敦煌时期,而是晚到归义军时期,即9-10世纪。这就为我们提出了一系列新的问题,包括“后弘期”西藏佛教的来源问题,以及敦煌藏文文献所代表的流行区域问题,等等,这也是今后很有前景的研究领域。

“新清史”的学者常常批评中国学者不用满文研究清史,其实我们敦煌吐鲁番学界早就在用本民族的史料来研究该民族的历史。

(四)丝绸之路的新篇章

敦煌、吐鲁番位于东西交往的孔道上,是丝绸之路上的重要城镇,汇聚了东西方不同文明因素,也保存了丝绸之路传播的物质文化与精神文化遗产,是今天研究丝绸之路的重要取材宝库。前人已经利用敦煌吐鲁番文书资料来研究丝绸之路,取得了可喜的成绩,其中尤其以姜伯勤《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》(文物出版社1994年版)为集大成之作;笔者的《中古中国与外来文明》(三联书店2001年版)、《中古中国与粟特文明》(三联书店2014年版),也尽可能地发掘出土文书中的相关记载。但仍然有不少敦煌文书资料值得继续发掘,而吐鲁番文书因不断出土,仍有待从丝绸之路研究的角度做系统的整理与研究。

敦煌、吐鲁番以及和田、库车等地还发现过许多各种语言文字书写的胡语文书,这些西域的胡语资料,有不少本身就是沿丝绸之路传来的外来书本,比如和田、库车、吐鲁番发现的梵文、佉卢文所写的大量佛经,吐鲁番高昌故城和吐峪沟遗址发现的中古波斯文、帕提亚文、粟特文所写的大量摩尼教经典,吐鲁番葡萄沟水盘遗址发现的叙利亚文、波斯文、粟特文所写的丰富的基督教文献,还有其他由商人、使者带来的占卜星历、药方医书、书信、账单等等,本身就是丝绸之路的遗产,从历史学角度对这些文献加以研究,将大大丰富我们对丝绸之路的认识。

从西亚、中亚传入的祆教、摩尼教,对北朝、隋唐的中国社会也产生过程度不同的影响。祆教是古老的波斯发源的宗教,由于粟特人的中介而广泛流传于中国北方。粟特地区持续不断的考古工作和粟特语文献的陆续解读,使我们可以重新阐释敦煌吐鲁番汉文文献和图像资料中的祆教内涵,并由此扩展到整个中古中国一些社会现象的理解。吐鲁番出土的中古伊朗语和回鹘语的摩尼教经典,与敦煌出土的汉文摩尼教经典相发明,仍是研究摩尼教在中国流行问题的重要课题。

总之,今后的敦煌吐鲁番文书研究的新增长点,在于利用其他学科的理论和方法来进行跨学科的研究,采用新的视角,提出新的问题,产生新的理论,为历史学研究做出更大的贡献,甚至推进新的学科产生。敦煌吐鲁番文书,也将由此焕发新的青春。